病気と症状

Disease Symptom

病気と症状

Disease Symptom

嗅覚障害の内容と原因はいろいろあります。

嗅覚機能の低下が訴えの大半を占めますが、軽微な悪臭にも耐えられない嗅覚過敏(広義の化学物質過敏症)、本来よいはずのニオイを悪臭と感じる嗅覚錯誤(異臭症)などもあります。

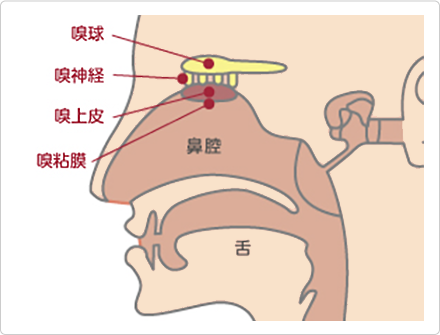

鼻中隔の弯曲や術後の粘膜癒着などの鼻腔形態異常や、慢性副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎に伴う粘膜のはれやポリープにより、ニオイ分子が両側鼻腔で嗅上皮まで到達できないことによります。

頭部の外傷や脳腫瘍、加齢、脳血管障害が要因になります。

なお嗅覚障害が、アルツハイマー病やパーキンソン病の初期症状である場合もあります。

嗅上皮の障害と嗅糸断裂による場合があり、前者は嗅上皮の萎縮や炎症が原因で感冒などウイルス性のことが多く、後者は頭を打ったことが最も多い原因です。

頭を打った時の嗅覚障害は難治性です。

抗腫瘍薬のテガフールの長期投与でも嗅覚は損なわれます。

慢性副鼻腔炎や通年性アレルギー性鼻炎は呼吸性嗅覚障害と末梢神経性嗅覚障害の混合型です。

ステロイドの点鼻薬の使用には、ちょっとしたコツがあります。

一般の点鼻薬とは違いますので耳鼻咽喉科、薬局で十分指導を受けてください。

また、抗アレルギー薬の服用、副鼻腔炎の治療薬の服用、粘膜の腫れに対する治療、それぞれ疾患にあった、治療と内服も必要です。

風邪・慢性副鼻腔炎・アレルギー性鼻炎が原因の嗅覚障害以外は難治性のことが多いです。

漢方薬の併用で改善する場合もあります。

五感のひとつ「ニオイ」。ニオイを感じなくなるとやがて食事の味もわからなくなります。

大変辛いことです。

「ニオイが感じない」と思ったら、できるだけ早く、耳鼻咽喉科の受診をお勧めします。

治療の開始が早いほど治りやすい場合が多く、「いずれ治るだろう」と思わないで、1週間以上、症状が続く場合は耳鼻咽喉科へご相談することをお勧めします。