病気と症状

Disease Symptom

病気と症状

Disease Symptom

難聴といっても、耳のどの部位に原因があるかで、難聴の種類や程度が違ってきます。

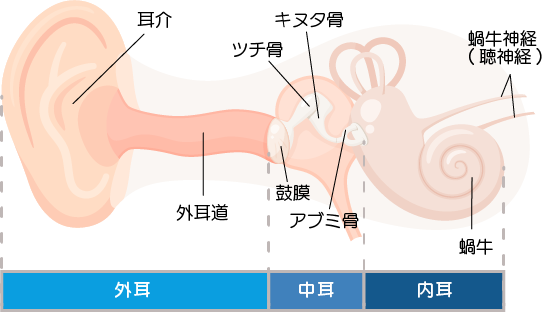

耳の構造は、図のように人間の耳は「外耳」「中耳」「内耳」の3つの部分からなりたっています。

音は外耳道を通じて鼓膜に達し、ツチ骨・キヌタ骨・アブミ骨によって内耳に 伝えられます。

音は内耳に入ると有毛細胞により電気信号に変換され脳に送られます。

このように、耳の各器官がそれぞれの役割を果たすことで音を聞き取ることができます。

難聴の種類は、外耳、中耳に原因がある「伝音性難聴」、内耳やさらに中枢へ向う部分に原因がある「感音性難聴」、伝音性難聴と感音性難聴の両方の特徴を併せ持った「混合性難聴」とがあります。

外耳道に耳垢(みみあか)が充満している場合や、耳垢(みみあか)が柔らかく自宅での耳掃除で耳垢(みみあか)を奥に押し込んでしまう場合に、難聴を来すことがあります。

このような場合、耳鼻科での耳垢除去をお勧めします。

難聴の程度は、一般に4つに分けられます。

グラフ橙色部分)

グラフ橙色部分) グラフ赤色部分)

グラフ赤色部分)

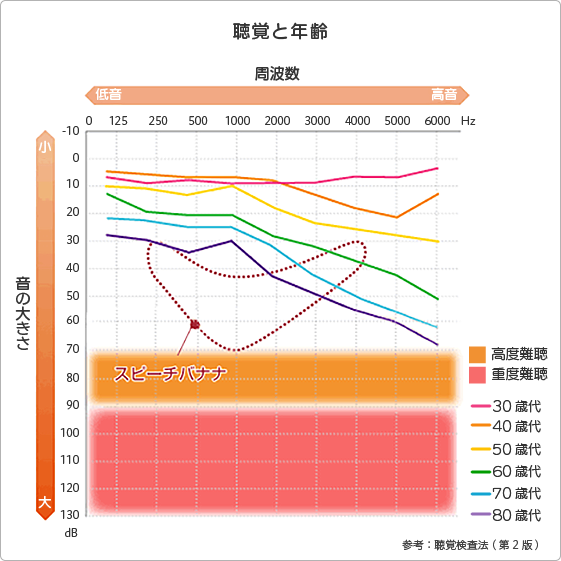

グラフでは縦軸が音の大きさ、横軸が周波数で左側が低音、右側が高音を示します。

年齢とともに高音部が聞き取りにくくなります。

グラフ赤色の点線部分、バナナの様な形の部分が「スピーチバナナ」といい、会話音声範囲を示します。

人の普通の会話音域を聴力図上に示すとバナナのような形になるのでそんなふうに呼ばれています。

一般に周波数が低く大きい音である母音は、周波数が高く小さい音である子音より聞こえやすく、特に子音の成分のうちタ行、サ行、ハ行、カ行は高音域にあり、これらが聞き取りづらくなったら難聴の可能性があります。

スピーチバナナの部分より外れると会話が困難になりますので、補聴器を用いて「スピーチバナナ」の部分まで聴力を補うことでに言葉の理解力を上げるようにします。

また、難聴の進行に関して、「急速に出現した難聴」と「ゆっくり進行した難聴」があります。

「急速に出現した難聴」には中耳炎、突発性難聴などがあり、治療時期を逸すると難聴が回復しない場合がありますので、早めに耳鼻咽喉科を受診してください。