病気と症状

Disease Symptom

病気と症状

Disease Symptom

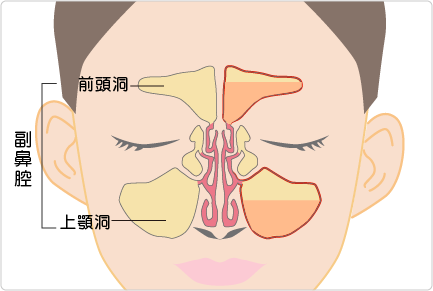

副鼻腔(鼻の奥に複数ある空洞)に細菌感染が起こり、後鼻漏(のどに鼻水が流れていく)、 鼻閉(はなづまり)、頭重感がおこります。

これらにより、集中力の低下や学力の低下を招きます。

最近では副鼻腔気管支症候群と呼ばれる、副鼻腔と気管支の病気(ぜんそくなど)は大変密接で、一体の病気として捉える考え方が主流になっています。

鼻の奥で、耳や咽喉頭とつながっているため副鼻腔炎が原因となって耳や咽喉頭に症状が出る人が非常に多いのです。

副鼻腔の構造は膿みが溜まりやすい

副鼻腔の前頭洞は、下に出口のあるフラスコ型で液体は溜まりにくい構造ですが、一度、溜まると瓶に水を入れ逆さまにしたような状態になり排液が困難になります。

上顎洞は、上に出口のあるフラスコのような構造をしており、膿や粘液が中に溜まるとなかなか排液できません。

膿がたまりやすく、副鼻腔内の鼻汁の排出がうまくいかなくなると頬部痛や頭痛になります。

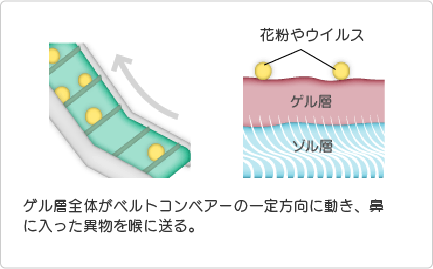

副鼻腔粘膜の線毛運動

ではどうやって、フラスコ形状の副鼻腔に入った異物を排出しているのでしょうか?

それは、副鼻腔粘膜には線毛があり、線毛運動によって鼻水、異物などをベルトコンベアーの様に輸送します。

線毛の周囲はさらさらした漿液のゾル層があり、その上にねばねばした粘液のゲル層が浮かんでいるような構造になっています。

ゲル層全体がベルトコンベアーのように一定方向に動くことで鼻に入ったゴミや花粉やウイルスは、このゲル層の上にのっかって4~5時間かけて喉に送られ、飲み込まれたり、痰としてはき出されます。

線毛運動の障害

線毛運動は、乾燥と低温、喫煙などで障害されます。

冬、乾燥し寒くなると、線毛運動の速度が低下し、鼻や喉の上皮にウィルスがつきやすくなります。 線毛運動機能の低下によって、異物が排出できなくなり、炎症が起ります。

炎症により鼻腔との道をふさぎ、さらに炎症が治りにくくなるという悪循環におちいります。この状態が慢性副鼻腔炎、蓄膿症です。

線毛運動が障害されていると慢性副鼻腔炎や慢性気管支炎などがほぼ確実に起こります。

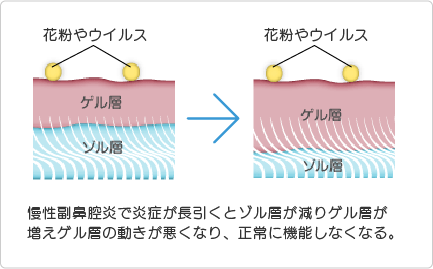

線毛運動がスムーズに動くには、ゾル層とゲル層のバランスが重要になります。

慢性副鼻腔炎で炎症が長引くとゾル層が減り、ゲル層が増えます。(加齢 によってもゾル層が減り、ゲル層が増えます。)ゾル層が薄いと線毛がゲル層に刺ります。

すると、ゲル層は動くことが困難になり正常に機能しなくな ります。

これにより鼻からのどに流れる分泌液はねばねばしてきます。この変化はリモデリングと呼ばれ、不可逆的で副鼻腔炎は治っても元に戻らず、慢性副鼻腔炎の手術後痰の切れが悪い、あるいは高齢者の方に多い後鼻漏の多くの原因になります。

14員環系マクロライド抗生物質の少量長期療法を行い改善しなければ内視鏡下鼻内手術を行います。

手術後もマクロライドの少量長期療法をつづけて治療していきます。

14員環系マクロライド抗生物質の少量長期療法

クラリスやクラリシッドを朝1錠服用する薬物治療です。

クラリスロマイシンなど14員環系マクロライドを半量で3~6ヶ月投与します。

マクロライドを内服し、効果が出る様なら1ヶ月継続で評価。

内服効果が見込めない場合はCT等で評価を行います。内服効果が見込めるなら3ヶ月継続でCT等で評価。

CTで病変がある様なら手術という流れになります。